飞禽走兽无所不烤 古人也爱“撸串”

汉代铜烤炉中国国家博物馆藏

山东淄博西汉墓葬中出土的青铜方炉。

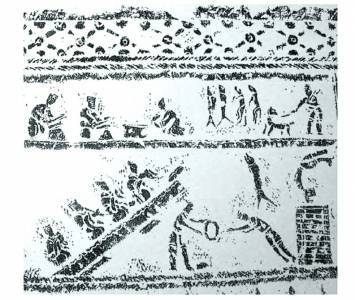

四川长宁二号石棺“杂技、庖厨、宴饮”拓片(局部)

□张向阳

一支串带火一座城,山东淄博凭借着“烤炉+小饼+蘸料”的烧烤三件套火爆出圈。作为吃货最爱,烧烤在朋友圈聚会出镜率极高,成为不可或缺的饮食文化之一。烧烤历史悠久,考古发掘的烤串相关文物让你想象不到。让我们跟着古人去“撸串”,一起领略烧烤经久不衰的魅力,感受文物中的烟火气。

两千年前就有小饼夹串

烧烤是人类最早发明的美食之一,史前人类使用火的历史有上百万年,用烧烤的方式加工食物是古人类告别“茹毛饮血”的标志。

考古学家在旧石器时代的遗址中发现了许多烧烤遗留的动物骨头。大约60万年前,在北京周口店生活的北京猿人已经开始吃烧烤了;距今30万年前的山西省临汾市襄汾丁村遗址群,专家经过对出土的动物化石、炭屑、红烧土块分析,认为这是古人野炊进食之处,其中就有“烧烤”;旧石器时代晚期的贵州贵安招果洞遗址内,也发现了古人类万年前烧烤“撸串”的证据。

新石器时代遗址中,曾经出土了陶制的烧烤架。距今约7000年前的浙江嘉兴马家浜文化遗址中,出土了陶制长条形烧火架,也就是炉箅,现收藏于上海博物馆。这件夹砂红陶陶炉箅,可谓烧烤架的“鼻祖”。

商周时期,烧烤的方法开始升级,人们把烤肉叫做“炙”,《礼记》记载:“炙,贯之火上也。”也就是将肉贯穿起来置于火上烧烤,此时烧烤已经是贵族圈中的一道美食。像后世的“脍炙人口”、辛弃疾“八百里分麾下炙”等词句都与烤肉串紧密相关。春秋战国时期,烧烤不但是祭祀的供品,也是贵族阶层的专享。湖北曾侯乙墓出土的一件战国早期烤器,由上盘下炉组成,炉作浅盘形,敞口平底,下有三足,出土时炉内尚有十几块未烧过的木炭,说明当时烧烤是王侯享用的高级料理。

秦汉时,烧烤开始流行。到了汉代,烧烤撸串已成为贵族不可或缺的美食,汉代刘歆着《西京杂记》记载,汉高祖刘邦“常以烧烤鹿肝生肚下酒”,可见没有什么是一顿撸串解决不了的,西汉昭帝还举办过“烧烤节”……闲话少说,有实物为证。

在湖南马王堆汉墓中,烧烤是出现较多的烹饪方式。辛追墓中云纹漆案出土时,案上有饮酒的漆卮和漆耳杯、五个盛装食物的小漆盘还有竹筷等,都是按墓主人生前宴饮的场景摆放,其中最引人注目的是用竹签穿着牛羊猪骨残骸的烤串。墓中还出土了大量汉代竹简,在辛追家的食谱上,出现了牛炙、牛劦炙、烤牛乘、豕炙、鹿炙、炙鸡、串烤鲫鱼等种类繁多的烧烤食物。汉代长沙吴阳墓出土了“美食方”,从记载的“狗干炙方”“鹨修炙方”等烧烤名称来看,烧烤的种类在汉朝已有长足发展,可以说天上飞的、地下跑的、水里游的无所不烤。

在宁夏中卫常乐汉墓中也发现了汉代的羊肉串实物,17号墓中,竹扦穿起的肉串和肉干出土于棺盖上的竹筐内,竹筐外侧的墨书被释读为“闾丘入厨十枚”,表明筐内物品是墓主人去世时“闾丘”所送祭品,棺前地面的漆盒内还有三个“饼”类遗存。科研人员用科学方法对这些食物进行系统研究和综合分析,发现肉串为羊肉制品;饼是以粟为主要原料烤制而成。可见,火出圈的小饼夹烤串的标配2000年前就已经安排上了。

淄博“烧烤炉”汉代已上桌

“灵魂三件套,烤炉很重要”。古代烤肉串风靡一时,出土的实物烤炉更是材质多样,有铁炉、铜炉以及陶炉等。

上世纪70年代末,考古人员在淄博发掘了一处西汉墓葬,墓中出土了一件造型奇特的青铜方炉,属于国家一级文物,现藏于淄博市博物馆。有学者认为它是温酒器,也有学者认为它可以用作烤炉。这件青铜方炉制作工艺十分复杂,由炉体和炉盖组成,炉盖为覆斗形,四面有许多镂空的条形出气孔,镂空工艺是中国古代青铜铸造工艺的一项绝技。淄博烧烤的起源或许远比我们想象的久远得多,青铜“烧烤炉”原来在2000多年前就上桌了。

现藏于国家博物馆的汉代铜烤炉,四壁镂空成网格状,当时流行以烤肉佐酒,使用时,炉内放炭火,炉上放置肉串。

西汉时期铜质的上林方炉,经考证为西汉皇家御用之物,现收藏于陕西历史博物馆,1969年出土于陕西西安市延兴门村。这件铜方炉外形看上去几乎和今天的烤炉差不多,上层炉身的平沿上有“上林荣宫”等四十二字铭文。据铭文可知,此件铜方炉铸造于甘露二年(公元前52年)。炉分上、下两层,上层是长槽形炉身,其底部有数条条形镂空而形成箅子,是盛炭火的部分。下层为一铜方盘,以盛炉灰。烤炉的设计理念非常先进,进风出风效果已相当科学。

山东济南章丘区博物馆馆藏的2000多年以前的汉代铁炉,既可以烧炭取暖,也是烤肉串的“烧烤架”。这件烤炉是吕后的侄子、第一代吕国国王吕台的,可见他当时已经实现了“烤串自由”。汉代随着冶铁技术的成熟,铁质炊具逐渐替代原来的铜质、陶质炊具。特别是铁质烤炉具有更好的热量利用率和延展性,使得烧烤撸串在社会上流行开来。这件铁炉长53.4厘米、宽44厘米、高19.6厘米,铁炉里还有当年的铁扦和木炭,铁炉的四壁装了衔环,挂上链子,可以随意搬动,不会烫到手。同时,铁炉四个角微微上翘,可以防止烤串从边缘滑落下来,烧烤均匀还不煳,这件汉代铁炉基本外形设计和原理已经与现代烤炉相差无几。

河北满城汉墓也出土了铁烤炉,长方形、口大底小。四壁及底部均有长方形镂空,两壁各有两纽,提拿方便。此外,在河南洛阳金谷园、烧沟汉墓各出土一件铁炉,出土时炉内都有木炭。湖南株洲博物馆里珍藏的长方形铁炉“铁炙炉”,是莽新时期用来制作烧烤的铁炉,它与汉画像中再现的古人烤肉器物极为相似。

除了方形烤炉,还有圆形的烤炉。甘肃省博物馆有一件距今约2000年的精致烧烤炉。这件烧烤炉大小和一只碗差不多,底部小、上面大,分为上下两层,底部镂空方便炭灰漏出,碗口上方有圆形支架。支架空隙比较细密,既能放肉串,也能放肉片;既可放饼,还可以烧水。可见这是一件迷你便携式多用途烧烤炉,随身携带,走到哪里都可以使用。

陕西历史博物馆藏有一架东汉时期的绿釉陶烤炉,是一件随葬的冥器。这件烤炉长方形,施绿釉,方折沿,烤炉底有漏灰孔,四个底足为熊饰,和现代的烧烤炉外形差不多。烤炉口沿置两枚扦子,每个扦子上分别串了四只蝉。蝉不但是汉代烧烤的食物,古人也以蝉的羽化寄托死者能重生的寓意。

挥扇把串,妥妥的烧烤大排档

如果说出土的各种炉具只能反映出烧烤设备的状况,而刻在砖石上的图像则再现了2000多年前古人烧烤的真实场景。从地域分布来看,山东、河南、江苏、四川、陕西、甘肃等地的画像石刻中都曾出现烧烤的画面。汉晋画像砖石上生动形象的“烤串”“食串”场面,展示了一幅生动的古代风情画卷。

烤肉串不但是权贵阶层的常馔之一,甚至是敬奉神仙的美食。山东嘉祥武梁祠石室刻有羽人向西王母献烤肉串的场景,羽人是古代神话中长翅膀的飞仙,他高举着一支烤肉串,恭恭敬敬地献给高高在上的西王母。西王母是秦汉时期神话体系中与东王公并列的高级神仙,就连不食人间烟火的她都忍不住大快朵颐,可见肉串真是抵挡不住的舌尖诱惑。

山东诸城凉台汉代孙琮墓出土的石刻“庖厨”画像上,就有厨师在方形烤炉前烤肉串的形象,画面中不但挂着鸡鸭鱼肉等各种美味,还反映出“烹羊宰牛且为乐”的活色生香场景。有学者认为这幅图可以清楚展示“烤肉串”的制作工序:从左到右有“厨师长”、切肉的刀工,还有人递送肉块、穿肉串、送肉串、烤串扇风、装盘……有条不紊。

山东临沂市博物馆的东汉晚期五里堡汉画像石《庖厨图》,有两方刻有烤肉串的画像石,描绘出2000多年前山东贵族阶层撸串的场景。画像石上还有双人烧烤的画面,其中一人烧烤,另一人扇风助燃;金乡画像石上厨人左手持数枚穿好的肉串,右手摆扇驱风的画面,妥妥的就是烧烤大排档的写实场景。

河南新密打虎亭汉墓有300平方米的画像石,向人们生动演绎着1800年前的撸串生活,画像石中的烤肉串画面与今天烤串方式,包括盛炭火的铁炉也是一模一样。江苏徐州画像石《庖厨图》,上方有鱼、兔悬挂,地面有鸡、狗往来,右侧刻画两名炊者,手持多枚肉串正在烧烤。

四川长宁二号石棺的“杂技、庖厨、饮宴”画像中,炊者跪坐,旁挂鱼肉各二,面前炙烤炉盘为方形。成都新都区出土宴饮画像,三人围坐烧烤,中间为方形炉盘,左一人呈持簇状。甘肃嘉峪关魏晋墓葬砖画中既有手拿肉串送食的“烤串人”,也有手握肉串端坐在筵席上的“撸串者”。

研究发现,汉画像中烧烤用扦的样式,多为单股,如陕西绥德四十铺汉墓墓门画像可见单股扦。也有两至三股的,如广东广州南越王墓出土铁扦两件,一为两股,一为三股。考古学家孙机通过考证,将其命名为“两歧簇”和“三歧簇”。烤肉的燃料多采用木炭,揭示出上流社会烧烤肉食使用木炭而非一般薪柴的饮食考究已经形成,反映出木炭在当时饮食生活中的重要地位。烤肉所用的木炭中,以桑炭烧烤的方式为时人所美。桑木炭不仅坚硬耐久烧,还能大大增加烤肉的香味,所以《奏谳书》中才有“桑炭甚美”的评价。可以看出古代烧烤炊具及燃料越来越考究,烹饪文化日益精细。

经历漫长岁月,烧烤已经成为一种饮食习惯,成为生活中的日常。一缕人间烟火,一口勾魂的焦酥嫩滑,令人回味悠长。