经常有人问艺者,你画的是什么,我怎么看不明白,看不懂。有艺者回答解释,描述一翻,也有的不言语,微笑回应。

用语言去解释视觉艺术,理论解释是非常苍白的,视觉艺术和语言表达不在同一通道,转换极易失真,通过用描述去理解艺术,差知甚远,说者穷究词汇,听者一头雾水。正如用英文翻译诗歌一样,汉字创作的诗歌产生的语言魅力、意境情调是英文无法表达的。视觉艺术是眼睛观察,心灵觉知,而语言是听觉接受,进而思考,两个不同的觉知通道,一个重在感性,一个重在理解,通道的交集微乎其微。

感觉是生命的原初母语,当心灵平静到能觉知自己的气息运转时,觉知万事万物的能力就会增强,往往一个内向的人比一个外向的人对事物的觉知能力要强。一个高妙的植物学家,则是用心与植物沟通,觉知它们的生命体态及需求。画画更是如此,一个画家如果不能觉知画面传递的内在气息,就无法调整画面的节奏和色彩变化关系,就无法推动作品向更高的层次迈进,就无法对作品调音,让其传达出各种情绪情感的高妙觉受。画画是静心修行的一种特定方式,修行是修心归内,对接宇宙能场,觉知心性本体,画画是心性本体的外在展现,是通过觉知气息气韵不断调整画面,内在传达的声音告诉你什么时间前进什么时间停笔。不会觉知声音者,不知前行的路,哪里该住哪里该行无从所知,作品也很难进行下去,更别谈画好为之注入灵魂。

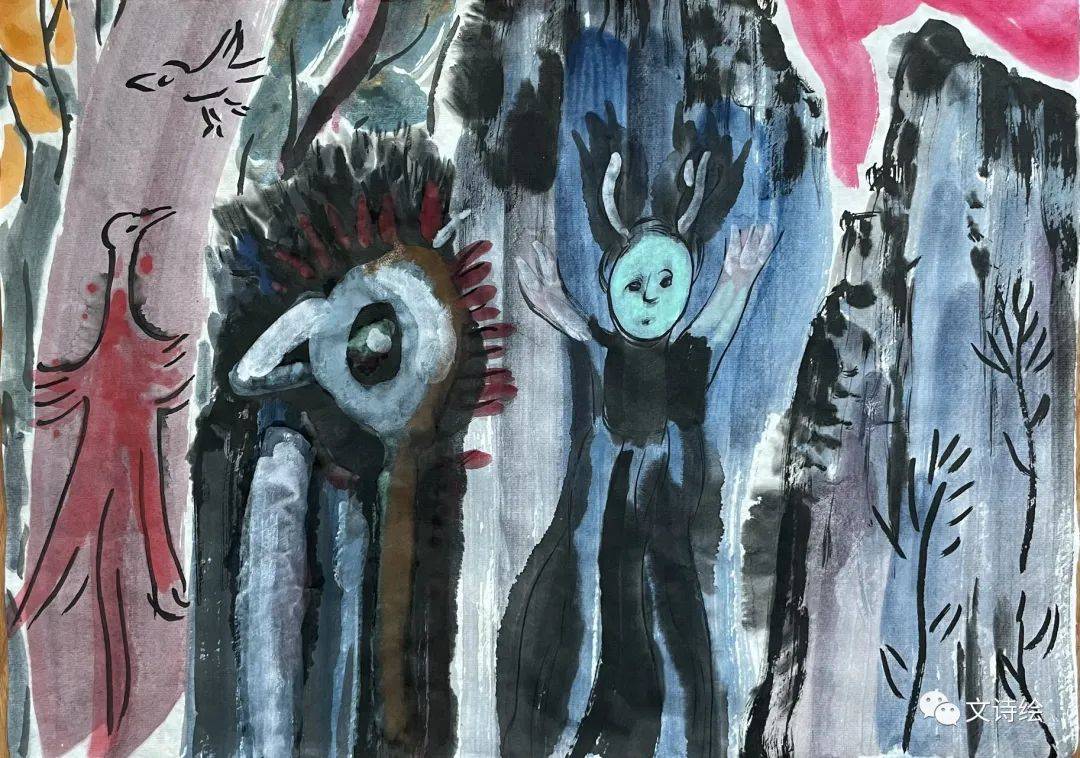

觉知可分为显性觉知和隐性觉知。显性觉知是直面物象时,通过物象的作用产生某些特定的情感觉受,创作作品,欣赏艺术就是显性觉知的一种。而隐性觉知则更深奥的多,不通过影像仅凭直觉就能觉知到某些现象产生的内在因缘,心静如如不动者,静坐的修为越高,觉知的感觉就越强。觉知能力的提升是可以通过静坐调心,修身养性可获得递进,心如止水、心平如镜、淡看花开花落、慢随云卷云舒。以出尘之心境,步入世之正道,听宇宙梵音,创世间盛华,这是超凡的境界,非百折极难通慧。

觉知是内在的感觉,绘画是外在的显现,从而绘画已就成了通用的语言,是天书、地书。两个陌生人,语言不通,如果能觉知道同一幅画的气息,心灵也就自然相通。

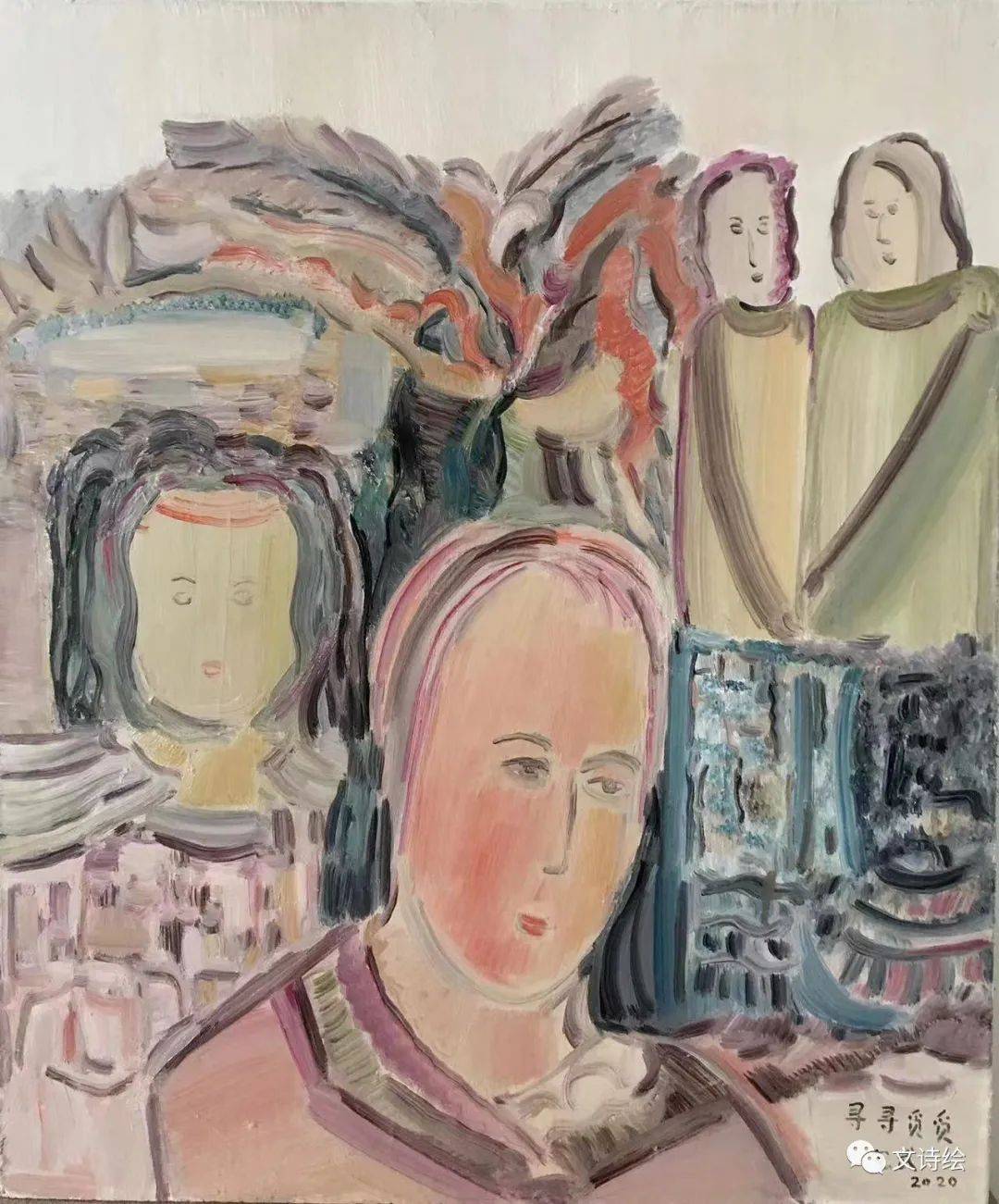

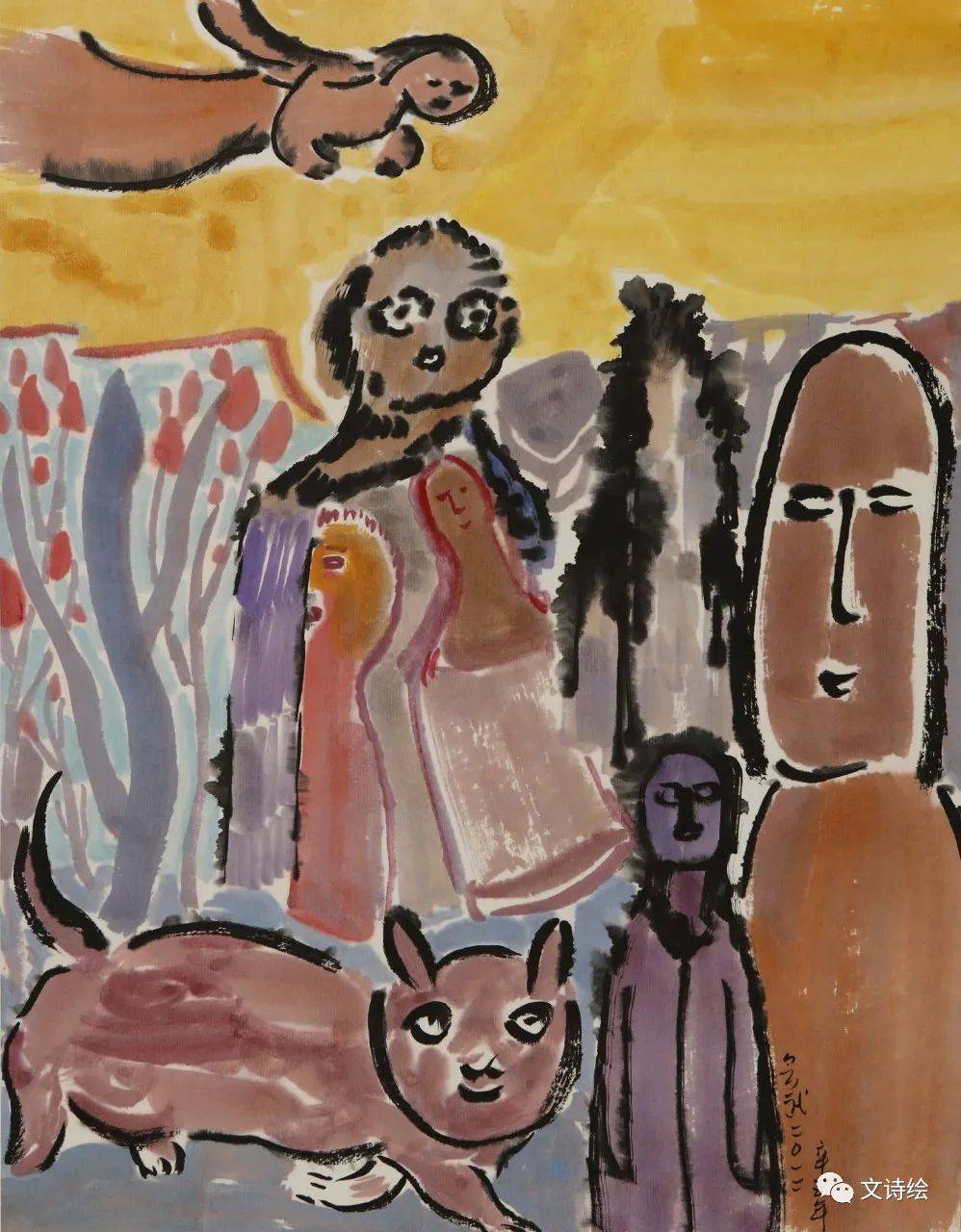

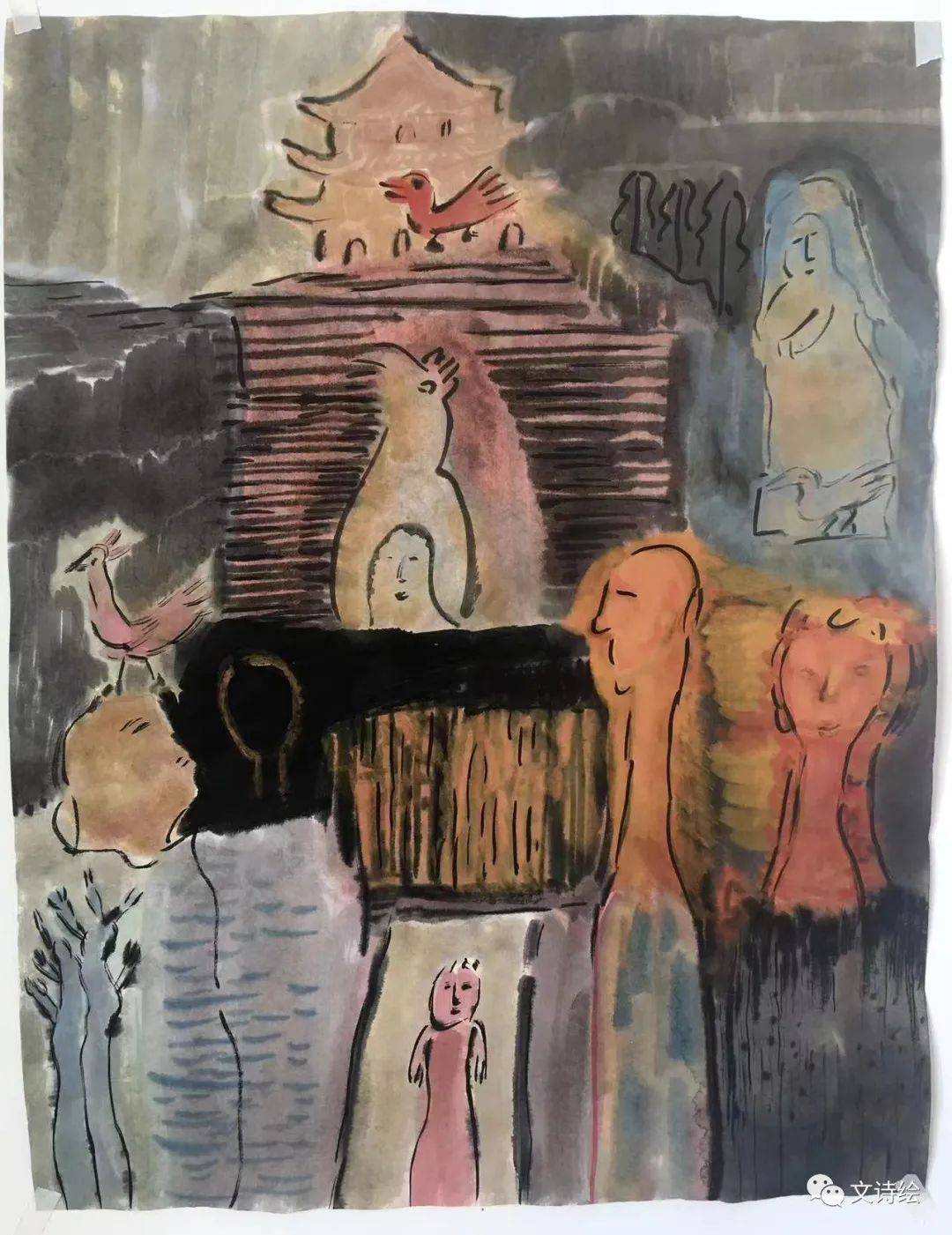

艺术是心灵觉知的产物,视觉艺术以眼睛为窗户,依托心灵觉知得以创造。在现代艺术创作中,无论具象或抽象的图形,都是作品创作的音符,而非它本身所代表的实际意义。无论人或物,不同的图形,乃至文字,以或不确定形,都是作为符号服务于作品,关键的看点不是在画什么,而是画什么背后传达的意韵及精神气质,毕加索的人物解构,莫兰蒂的瓶罐,康定斯基的几何块面,在画中的意义,本质都是绘画要素,重要的,是作品折射出的内蕴。内蕴的展现,是灵魂觉知的高度,是生命升华展现的灿烂光辉。

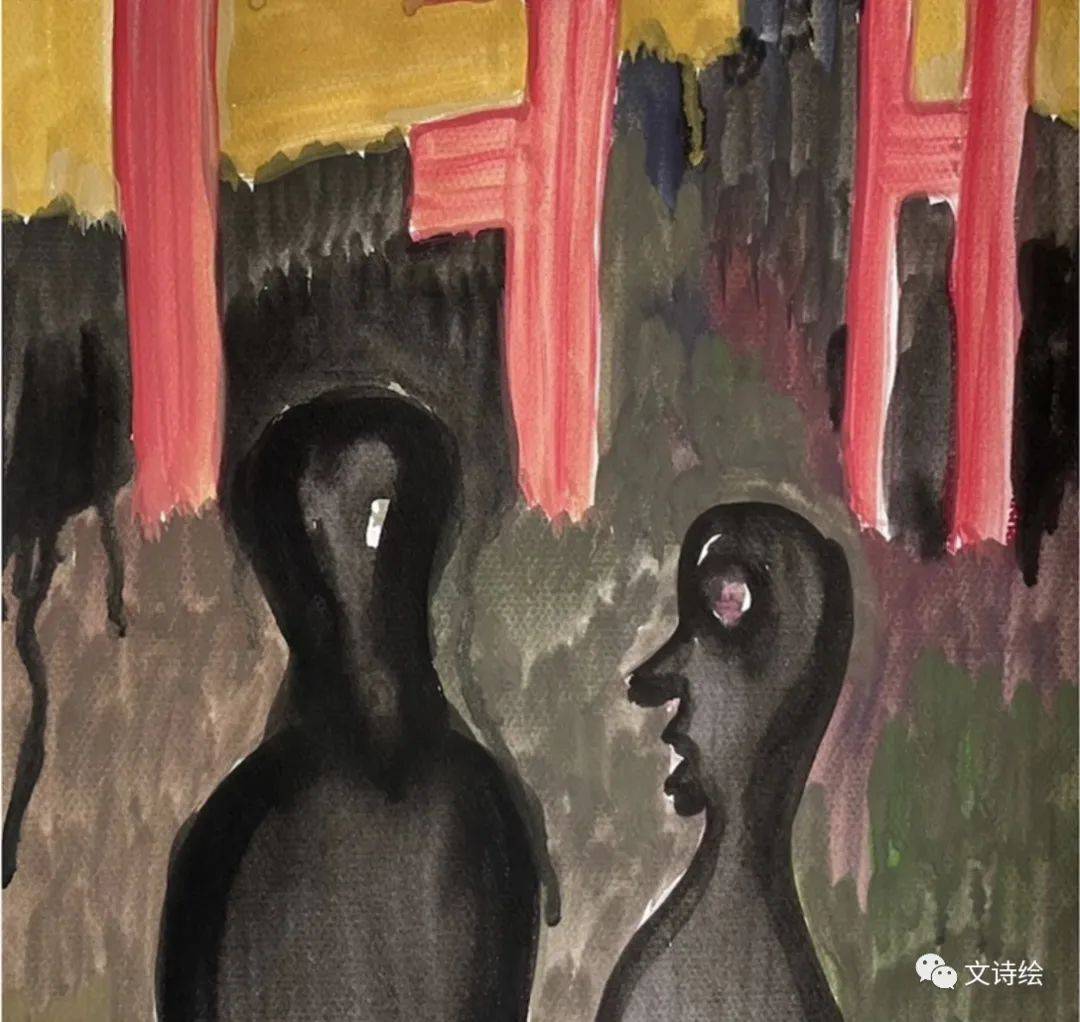

在艺术创作的世界里,无具体形象的符号在作品创作中会变得更加纯粹,没有形象的外在导向,作品会直击灵魂,变得更加明确。但此时的作品必须通过感知去阅读,因它失去了欣赏的桥梁,变得更加难懂,如果此时还落在认物取像的层面,终将难于明白。作品品味上不去,欣赏还处在认物的层面。只有脱离认物取象,觉知能力提升,艺术思想的境界才重新开始,艺术从此开启了形而上的神奇意蕴,由此和大众拉开了距离,越来越多的人站到了看不懂需要解释的那一边,伟大而有价值的孤独此时伴随而生,不再解释,解释已经毫无意义。历史往往不会只一次镌刻这些悲情的故事,因为天道觉知的差异必会恒久存在,当光芒绽放是否触及到每一个人的灵魂,看社会发展中的趋同审美是否产生了新的转变,普面大众的觉知水平是否获得群体提升,二者对接的同一性才会星光乍现。

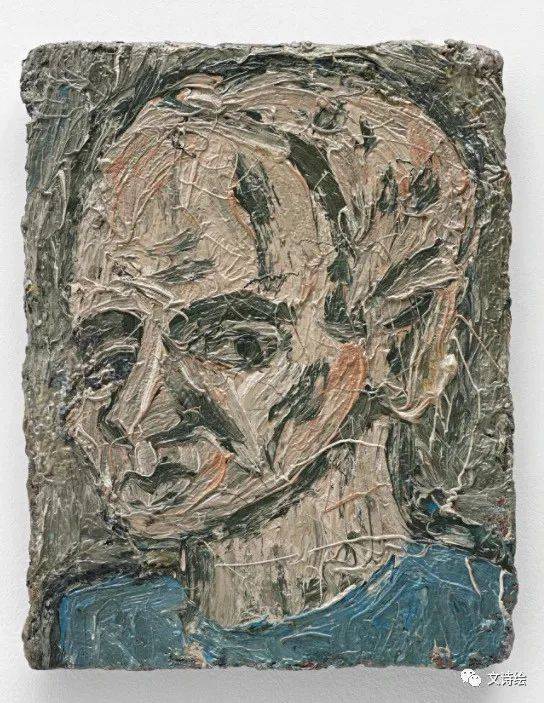

解释,文本解读有些许作用,但终究无法究竟,从觉知中呈现而来的作品,需通过二度觉知回归欣赏的本体,也就是从哪条道来,还需觅到而归,才能感知它的究竟圆满。艺术作品并非简单的物象释义,如果仅追求表面意义,物象逼真,又何必穷尽一生精研细磨。油彩、水墨只是材料本身,而作品的精气神来源于艺者的修为,当心不在受外在物象的干涉,回归于自我灵魂的内心深处,每一个人都有自己独到的思维和精神感知,画面的感觉就会变得独一无二。绘画终极论是一种悲催的柔弱行为,是过多关注外在而得来的结果,是看多了心慌,迷失自我的明显表现。不往内求,只往外找,妄下结论,自作真理的惺惺姿态。绘画是心性的产物,只要心性还在,绘画就无处不在。

精神高度极高的作品存在它难懂的一面,是高峰与低谷的差距错位于时空,当思想境界立于差异化平台之上时,看不懂当属天经地义,当睁开眼睛能看懂画中的要义时,必是心智洞开心性已奔赴至同一维度。

觉知表象背后的精气神韵,是道与非道的转换,是生命进阶之上的意识显现,当绘画的攀附天梯已到达无法无象之时,画什么?怎么画?已经毫无意义,信手拈来,山非山,水非水,色即是空,空即是色。